一棟棟從日治時期陸續起建、典雅的紅磚建築,座落於臺南成功大學校園中,與相鄰的老榕樹成為古都的城市即景之一,這股靜謐也為這所以工學院起家的研究型大學,增添了許多人文書卷氣,也符合校方一貫的政策,例如:在「因應高教人才斷層—提升教研人員待遇計畫」博士生獎學金發放機制中,為人文社科領域博士生保留至少一成以上定額補助名額,加碼補助名額則希望可以達到教育部核定總名額的三成,也因此獲得教育部七百萬元加碼補助。

曾任成功大學歷史學系系主任與文學院院長的副校長陳玉女,肯定教育部的用心,表示穩定的獎學金來源有助於學生攻讀博士,陳玉女眼中的人文社科領域研究人才培育困境是,「相對於熱門的理工領域,人文社會科學的確比較難獲得企業研究資源和經費支持。」

這些現實面,反映了學生就讀博士班的意願,以及其後的就業機會,長遠來看,還會形成高教教研人才斷層的危機。而對於博士生獎學金發放最直接的影響,就是較難獲得定額補助所需的企業協同出資,「雖然我們文學院漢學組有每人三萬元的企業配合獎學金,但對於大部分文學院的博士生來說,還是比較難得到企業支持的。」

「人文社會研究必須與整體社會密切接觸,學生也需要資源、經費與時間從事大量的文獻調查,在研究人才訓練的過程中,需要以多元管道提高與社會的接觸度,確保畢業後的就業即戰力,」陳玉女說明,這是為何成功大學提出保障人文社會科學領域博士生獎學金名額,「社會需要多元人才,我們希望透過獎學金配置,為非理工科系的研究人員開一扇希望之窗,」所以即使沒有企業、法人或指導教授提出相對的獎學金,成功大學也會另行提撥經費作為配合獎學金,為人文社科和文化產業培育設計和研究人才。

產學合作三箭齊發留才

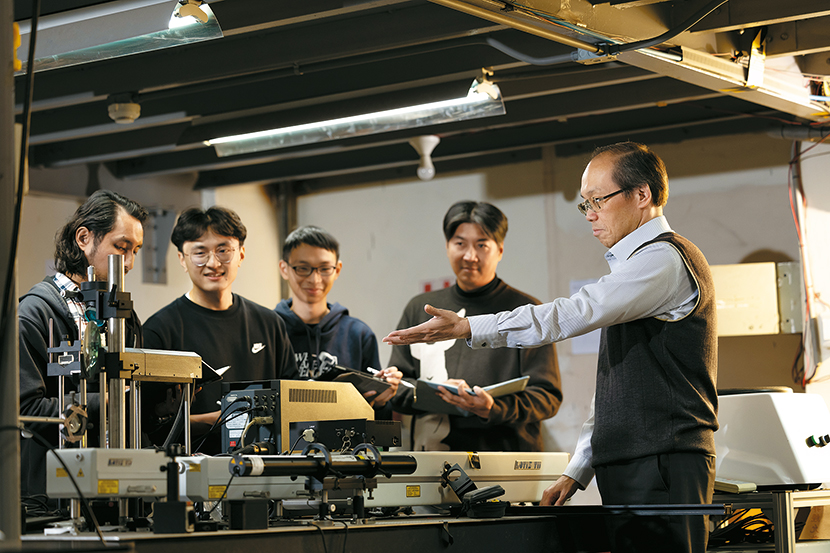

由於成功大學跟企業的合作緊密,遍布世界各地的校友會向心力十足,提供在校學弟妹相當豐富的產業實習及國際鏈結的機會,成功大學將校內原有的研究總中心、技轉育成中心與國際產學聯盟整合為「產學創新總中心」,打造完善的跨域產學研發平臺,吸引許多有潛力的研究生加入。其中的聯合研發中心(簡稱共研中心)至今已培育出三十多名博士生,陸續開發出十多件專利技術,透過總中心的育成機制,已經衍生出三家新創公司、募資七千多萬元,這些來自企業的資源,是博士生獎學金辦法中定額補助的企業、法人配合獎學金的重要來源,也可以適時為博士生取得加碼補助。

只要博士生獲得企業預聘、參與包括海外實習的移地訓練或研究、研究主題為「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等創新產業或具學術價值且發展性高、社會發展貢獻高,都有機會取得加碼補助。

成功大學教務長沈聖智坦言,這一波高教人才斷層的壓力,從多年前的少子化開始累積,再加上大批優秀學子前往與臺灣相鄰的新加坡、日本、韓國、香港和中國留學,不只吸引原先打算前往歐美深造的學生轉向,甚至因為亞洲崛起、生活適應與費用較為低廉等因素,連部分沒有留學打算的學生也跟著出國深造。

對此,成功大學透過多元管道穩定提供學生獎學金,以跨域研究帶動跨域教學,「搭配共研中心『深化產學合作』,訓練學生解決複雜問題的能力;與荷蘭商艾司摩爾、台達電等國際級產業合作,『強化國際鏈結』;設計產創育成機制,鼓勵學生『創業創新』等三支箭,培育博士級的產業開發或教研人才。」

然而,無論是教育部或國科會提供的博士生獎學金,皆以非在職生為對象,且僅適用於就讀博士班前三年,於是成功大學也設計了「最後一哩路」獎學金銜接,填補讀博士班第四、第五年的缺口,透過完善的獎學金與相關配套策略,順利讓博士班的報考人數回流。一一三學年整體報名人數增加五.一%,校內學生攻讀博士班的比例也大幅提升,整體錄取率下降二.九%,陳玉女表示:「參與招生的學生競爭變得更加激烈,也代表學生素質更加優秀,達成多元、全面選才、育才的目的。」