二〇二五年四月,美國總統川普以迅雷不及掩耳之勢,在國際間引發一場關稅大戰,至今仍餘波盪漾。由於臺灣的四大半導體晶圓代工龍頭—台積電、聯電、世界先進與力積電—共掌全球近四分之三的市占率,市場普遍認為,台積電與相關供應鏈廠商赴美投資的規模,也成為左右美國對臺關稅談判的重要關鍵。

全球半導體熱潮,拉大人才缺口

然而,面對日益高漲的全球市場需求,台積電不僅宣布「根留臺灣」的布局策略,也同步以如火如荼的建廠規劃展現決心,包括趕工中的嘉義科學園區CoWoS新廠工程,和市場預估即將進駐南部科學園區三期、面積達二十五公頃的的兩座CoWoS新廠,投資金額初估逾兩千億元。如此一來,台積電新建的八座CoWoS廠就有六座落腳南科,加上正在高雄楠梓的六座晶圓廠,與其他半導體相關廠商的擴廠計畫,可預見南部半導體人才需求將持續擴大。

高雄科技大學半導體工程系楊奇達教授與陳玉鴻副主任指出,產業需要上游產品開發、積體電路設計、電路布局人才,但與中游設備的安裝、故障排除、維修和改造升級息息相關的設備工程師、製程工程師,同樣都是迫切技術職的人才需求。「目前預估全臺製程設備這類人才缺口已達約一萬四千人。配合南部S科技廊道成形、半導體業南遷的產業趨勢,新廠完成後的需求勢必更加龐大。」

從一間無塵室開始的育才旅程

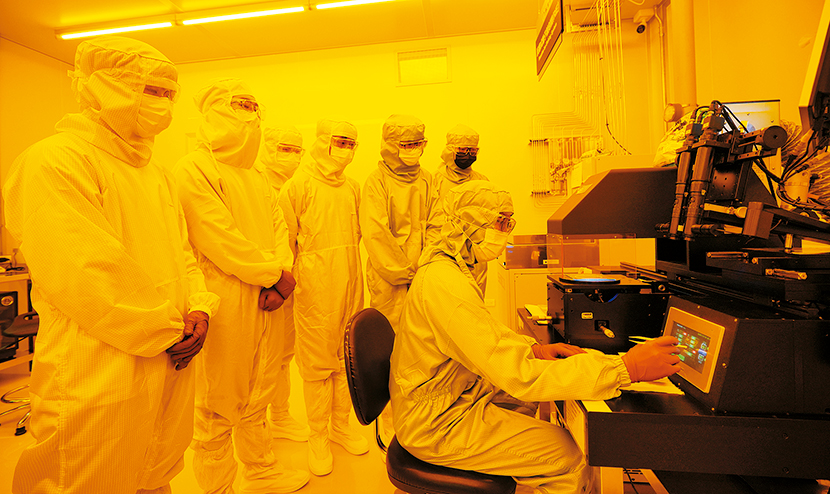

為應對龐大的人才需求,教育部投資上億元、嶄新落成的高雄科技大學「半導體製程設備技術人才培育基地」,利用一百六十六坪空間規劃六間半導體實務技能培訓實驗室。北棟三間無塵室內設有薄膜沉積實驗室、黃光微影蝕刻實驗室和半導體真空系統實驗室;南棟則有半導體設備整機驗證實驗室、潔淨室規格的儀控整合實驗室,以及由聯電設備學院支援的通用技能實驗室。學生透過大量實作經驗,掌握金屬化、薄膜沉積、蝕刻、擴散熱處理和黃光微影等半導體製程設備關鍵技術,無縫接軌職場。

「前身為『微電子系』的半導體系,大部分老師都有豐富的業界實績或半導體製程設備領域實作/教學經驗,但巧婦難為無米之炊,在半導體設備高單價導致系上設備不完備的情況下,部分製程設備只能以傳統『老師說、學生聽』的教學模式為主,讓學生透過投影片和課本認識半導體設備與製程,」楊奇達回想起過去,半導體系僅有一間教室大小的教學無塵室,在多方考慮下,以半導體製程設備的關鍵角色—真空系統與製程實驗教學為主,學生無法實際看到大多數機臺的樣貌,更遑論動手組裝、拆解等訓練。幸而,這樣的困境在二〇二二年迎來改變的契機。

攜手聯電開啟升級基地之路

二〇二二年在內部成立「設備學院」的聯電,發現高雄科技大學半導體系在半導體製程設備人才培育的潛力,於是在二〇二三年投入資深設備工程師/主管與捐贈設備。聯電依據新進設備工程師培訓內容設計半導體通用技能培訓課程,並派遣業師參與實作教學。每週來校透過手把手教授工具使用、攻牙、各式馬達、真空閥件、基礎管路、各式幫浦、測漏、常用儀表、前開式晶圓傳送盒(FOUP)、晶圓裝卸機(Loadport),並帶領學生前往聯電南科廠無塵室,就近體驗產線現場空中走行式搬運車(OHT)在無塵室天花板運行的工作環境,奠定學生對半導體產業的基本認識,並熟悉業界要求的紀律和規範。這套教學模組不僅限於傳統電子、電機、機械等半導體相關科系,也開放模具、化學與材料等領域的學生跨域選修。

育才基地除了半導體通用技能培訓外,也納入可程式邏輯控制器(PLC)程式撰寫課程。由於當今半導體廠的設備控制多靠PLC,其中又以德國西門子系統最為國際通用。完整的實務訓練讓學生不只學習編碼,還要學習如何運用PLC控制真空系統、溫度控制器、曝光機、晶片傳輸手臂等實際設備,體驗透過程式讓機器自動化運作的過程。

奈米世代的來臨,高達八、九成製程都必須在真空系統完成的情形下,學生從認識真空系統各組件(氣動閥、真空計、流量計、電漿產生儀、各式幫浦結構等)功能開始,逐步進行拆解、組裝、維修、洩漏檢測,最後進行真空與電漿系統操作訓練。最後一門課考驗學生融會貫通的能力,必須融合通用技能、設備儀控、真空系統、整合設備參數、氣體流量、偏壓設置等前面課程知識,實際操作相關製程設備,進而依製程流程產出簡易的半導體元件。教學團隊將四門課統整為設備基礎技能、設備元件儀控整合、設備真空系統實務、製程設備實務培訓等四大課程模組。

多元跨域育才,培養半導體產業生力軍

楊奇達與團隊掌握以台積電為首的半導體產業跨國建廠風潮,與外語學院合作開設六學分的「半導體製程設備外語微學程」,獲得教育部STEM計畫補助,針對擁有語言能力的人才,培育提升半導體基礎觀念與設備操作能力,滿足海外設廠需求。外語系學生除課堂上學習半導體基礎觀念外,更可親自到基地參觀、體驗各項設備,與半導體系教師與助教交流下從認識設備機件名稱和作動功能開始,學習設備相關零件、料材、製程等重要專有名詞。外語學院學生可再經設備操作流程錄音、錄影等方式,反覆學習並翻譯成英文、德文或日文,最後課程,學生已具備與半導體系學生合作完成小專題的能力。台積電得知此STEM計畫後更提供十多位實習名額給培訓過的外語學生。

經由多元育才規劃,楊奇達預估基地每年將可為半導體製程設備相關產業培育約三百名生力軍。若加上為企業、勞動部、經濟部等單位執行的代訓課程,以及向下扎根至國高中和技術高中的教師研習,每年培育人才數量將可向千人推進,成為基地永續經營的策略之一。

熱血教師群點燃設備教學魂

有聯電的共同投入,加上晶元光電、華邦電子、日月光半導體、華泰電子、宏捷科技、國巨、天虹科技、漢鐘精機、高敦、科毅、鉅安科技等產業合作,以及臺灣半導體研究中心(TSRI)、工業技術研究院(ITRI)、金屬工業研究發展中心(MIRDC)和資訊工業策進會提供先進技術需求和設備建議,要導入突破過去教學內容與方式的專業實作課程,仍有紛至沓來的挑戰必須克服。

購置設備是一項龐大工程,不僅需針對四大實務課程模組的培育主軸進行教學模組、教學型設備進行設計規格,也要考慮如何在空間有限的實驗室中作有效運用。楊奇達帶領團隊群激盪其產業經驗的規劃下,同型設備一次採購就必須添置四、五臺,確保每位學生都能經由分工模式親自動手操練實機,有些學生負責編寫程式,有些觀察機器運作,有些協助電力/訊號排線,每個人各司其職,無需輪流排隊,在實作中深化對設備及製程的理解。甚至為了讓同學認識乾式幫浦的內部機構,還將實機外殼切半作為教學之用。

師資團隊整合也是高難度挑戰。基地擁有豐富產業經驗的老師們,有人懂半導體設備機構,有人精通儀器控制,還有從半導體廠退休的業界老手。這些熱血教師聯手設計課程架構,開發實機教學材料。更有包含聯電與前述的合作廠商願意提供資深工程師/主管貢獻其充沛的業界實務經驗蒞臨現場指導,楊奇達表示:「大家都相當支持這項計畫,目前團隊已有十多位教師、超過二十位業師投入基地運作。」

用設備手冊替代課本的實作教學

實作教學第一步,就是要帶領學生操作實際設備。然而,這些課程內容完全不在傳統教材中,各家機臺也各有其獨門技術與元件需要熟悉,「老師總不能憑空想像,像瞎子摸象般熟悉各種材料、零件與組裝、維護技巧就上臺教學,」楊奇達坦言,這是相當棘手的問題,但邀請各家設備製造商業師前來培訓種子教師,才能以優質的教學內容讓基地運作符合實作教育的核心價值。

團隊直接與設備製造商溝通,說明是教學使用機臺,央請提供中英文版本的完整使用手冊、詳細操作流程和示意圖。為了培育具有即戰力的設備、製程和系統工程師,必須參考業界現有的設備規格採購教學用機臺。終於一步一腳印地建立起半導體製程設備實務教學所需的知識系統和設備。

國際合作展現基地永續價值

「量產良率才是最終勝負的關鍵。」這是聯電主管與楊奇達團隊分享的半導體同業間激烈競爭現實,製程設備的妥適是決定良率的重要因素之一,「先進製程技術固然重要,但如果沒有懂得操作、調教、維護、改良設備的工程師,即使再先進技術也無法轉化為生產力。」

團隊希望未來能在基地建立數據庫系統,讓學生學習數據分析,「我們要培育懂得透過趨勢分析、預測設備狀況提前進行維修、保養進而改善流程、提高良率的工程師,而非照表操課的技術員,就像是薄膜厚度/均勻達不到標準時,可以推敲出應該哪個製程環節出現問題,再根據良率數據反推設備狀況,這才是企業最需要的人才。」

更令團隊振奮的是,在外交部國合會穿針引線之下,許多友邦對於半導體製程設備技術人才培育基地育才的模式深感興趣,希望派遣學生前來交流;長期鑽研人工智慧技術的中研院孔祥重院士在參訪基地後,希望將這一套設備工程師育才機制輸出至美國,以降低企業直接將新進員工丟進廠區培訓的成本並提高培訓效率,這些洽談中的國際合作計畫,都是未來基地永續經營的養分。