放眼今日的教育環境,多數人已難以想像「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」召集人、暨南國際大學張進福榮譽教授口中那段技職教育的榮光時代,「我在新北市鶯歌長大,在那個沒有國中,必須非常拚命才能考上臺北學校初中的年代,隔壁班有位同學,畢業後同時錄取建國中學和臺北工專(今臺北科技大學),最後他放棄了人人搶進的建中,轉而選擇臺北工專,就可以知道那是技職教育最輝煌的時代。」

五階段淬鍊成就技職再造

時移事遷,隨著社會型態的變化,專科學校一路歷經擴充與改制,陸續升格為技術學院、科技大學,招生主力從國中畢業生轉向高中畢業生,附設專科部的規模逐漸縮減,校園內的師資結構、學生背景與專業養成機制也悄然改變,卻意外地導致技職教育的光環日漸黯淡。

為了滿足升格後的教學與技術研發需求,多數技職校院增聘了畢業或曾任教於一般大學的老師,卻連帶影響了教學方向,「原本重視實作與技術的養成系統,逐漸朝學理派傾斜,再加上產業結構快速演變,學校難以及時跟上產業趨勢,產學之間的鴻溝逐漸成形,學用落差導致技職生失去原本的產業即戰力優勢,」長期耕耘技職教育的張進福,融合教學現場觀察與業界回饋,詳細剖析教育部推動「技職再造」的多重因素與重要性,「經由這套系統養成的學生,畢業進入產業後,可以立即上工,不需像以往還得再花上至少一年時間重新培訓,才能真正上手。」

長期以往,因學用落差造成的技術人才斷層,不僅揭示養成機制的隱憂,更成為國家競爭力的關鍵危機。那麼,技職教育該如何重返榮耀?

教育部開始尋求解方,自二〇一〇年起推動一連串「技職再造」計畫,歷經四階段的淬鍊,現階段更投入二十四億元經費的「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」,銜接至剛啟動的第五階段「實作場域設備精進計畫」,陸續收穫了豐碩成果。

回歸實作核心的技職教育

回顧漫漫長路,技職再造的成功方程式唯有回歸本質而已。

考量技職教育必須緊繫產業脈動的原則,「技職再造」第一階段著重縮短產學落差,透過強化校外實習、導入業師協同教學,並要求學校教師至少至企業蹲點一年,協助中小企業解決實際營運和產線問題,讓教學重新接軌產業現場;第二階段「設備更新計畫」則以普遍性原則為實作環境築底,以四年約五十億元預算,讓各校盤點現有設備是否能跟得上產業發展速度,再據此向教育部提出設備更新補助計畫。

「根據最後統計,每校平均通過兩、三案總額約兩千萬元補助,對同時面臨招生和財務雙重壓力的私立技職校院來說,助益更大,」張進福表示,許多學校在軟硬體升級、轉型後,透過強化實作教學品質,逐步找回技職教育原貌。

然而,技職再造真正的轉捩點在第三階段,教育部爭取到國家發展委員會「前瞻基礎建設計畫」八十億元經費,推動「優化技職校院實作環境計畫」,以驅動臺灣下世代動能的五+二創新產業,跨系所整合「智慧機械」、「亞洲.矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等領域,以「跨域」概念成立類產線實作基地,培育產業菁英的即戰力。

二十四億元打造二十座永續產業人才基地

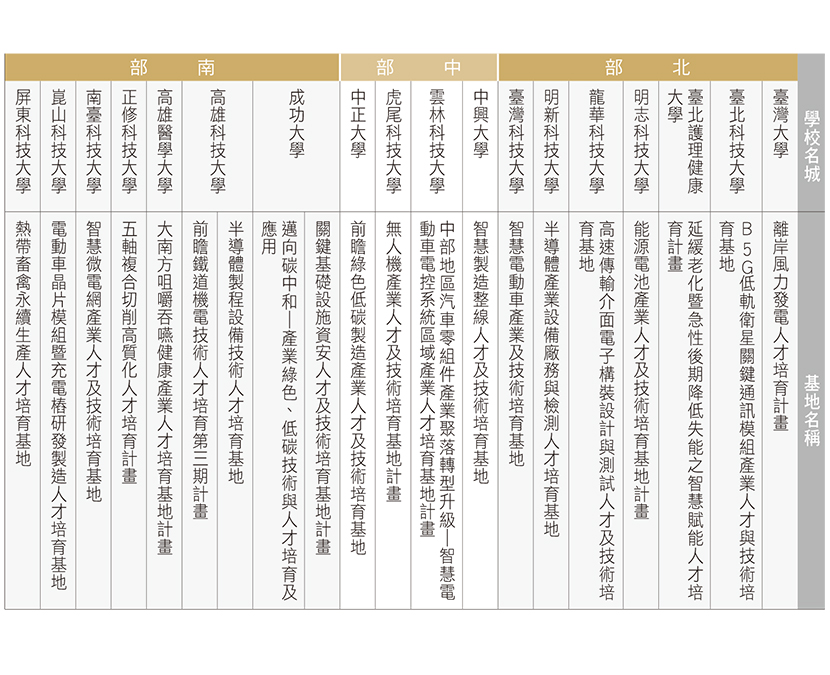

這一連串策略和行動,將技職教育導回實作、技術開發引領學習的本質,也成為「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」的養分,投入二十四億元,打造二十座具備永續經營能力的基地。

張進福以編制員額約七十名的高雄科技大學鐵道技術中心為例,「這座全國唯一的鐵道技術中心,不僅和臺鐵、高鐵和各大捷運公司等鐵道事業單位進行產學合作,開發出高鐵機電維護、土石流影像偵測等關鍵技術,也協助中科院和法務部完成某些研究與案件解析,像臺鐵太魯閣號出軌事件的行車紀錄器判讀更少不了他們,每年光靠鐵道相關技術檢測、設備租借、人員代訓與產學合作研究等收入即高達三至五億元,足以負擔中心營運。」

在這個階段,校園類產線基地已逐步轉型為兼具技術研發和人才培訓功能的完整基地。而這一時期的重心也轉移至「資訊及數位產業」、「資安卓越產業」、「臺灣精準健康產業」、「綠電及再生能源產業」、「國防及戰略產業」與民生及戰備產業等六大核心戰略產業,且遴選原則貴精不貴多,要鎖定與這些重點產業相關的計畫案進行審核。

「大手攜小手」跨越理論與實作的藩籬

與以往的類產線建置不同,此階段聚焦國家戰略產業,需注入更多研究動能,除了技職校院,亦納入臺大、成大、中興等頂尖大學,同時輔以「大手攜小手」模式,每座基地均搭配三所以上夥伴學校,以種子教師訓練、開放學生相互選課的學分學程等方式,擴大技術育才基地的影響力,為產學合作帶來更強的動能。

張進福以中興大學「智慧製造整線人才及技術培育基地」為例,透過該基地整合鄰近的勤益科技大學、雲林科技大學和虎尾科技大學的實作資源,為臺中大肚山一帶傳統精密工業聚落提供人才訓練與技術升級、驗證需求,「學生也因此有機會體驗不同學習系統的環境,甚至有學生表示畢業後希望從技職體系轉入中興大學攻讀研究所,打破了過去技職與頂大之間的藩籬。」

另外像是臺灣大學鎖定能源轉型與二〇五〇淨零碳排的需求,整合臺北城市科技大學、建國科技大學、虎尾科技大學、南臺科技大學和高雄科技大學等學校資源與專業優勢,成立離岸風電人才培育聯盟,為二十多家本土供應商、創造逾一.五兆元產值的離案風電產業,培育頂尖跨域白領與綠領人才。

四次修改,只為貼近產業實務

各校提出基地設置計畫案時,必須包含選題、夥伴學校、對應產業與合作細項、設備規劃與實驗室場域建置、自身學校配合優勢、產出與成果,以及經費分配等十二大項目;此外,學校自籌的配合款至少要達一五%,以展現投入產業基地經營的決心。

設計這套審核條件與機制的張進福特別強調「有感亮點」的重要性,「透過連賣菜阿伯或隔壁阿嬤都有感的亮點話題,讓產業與地方群眾知道基地的功能與重要性。」他要求所有申請案必須透過合理的場地規劃,將所有計畫補助的機臺和設備集中設置,強化學習效果。

在產、官、學、研各界的評審嚴格把關下,申請案的退件率也比一般補助案來得高,有些學校因選題不符合國家戰略重點產業,或前三階段績效表現未臻理想,在書面審核時就過不了關。順利進入簡報審查的學校,也須接受嚴厲考驗,張進福表示,「我們非常重視產業分析,如果計畫案內的產業盤點不夠深入,都會被要求重寫,」有些學校甚至來回修改四次才通過,他也有感而發,「所有評審委員其實就像『陪跑員』,協助各校打造更貼近產業需求的基地,以北科大送審的計畫來說,原先希望培育5G設計人才,但運用低軌衛星的6G技術才是未來主流,在評審建議下,北科大順勢納入B5G(Beyond5G)和低軌衛星技術,讓計畫更具前瞻性。」

AI賦能布局跨域人才需求

在嚴格審核原則下,補助經費可說都用在刀口上,但來勢洶洶的人工智慧(Artificial Intelligence,簡稱AI)浪潮亦不可小覷。為此,教育部啟動了「AI賦能計畫」,鼓勵各校為基地導入AI元素,包括明新、龍華、高科大、屏科大及中正大學等共計十校十案,以每案兩千三百萬元至三千萬元的規模,前瞻布局AI世代的產業人才需求。

教育部已推動下一階段的「實作場域設備精進計畫」,鼓勵各校以半導體、人工智慧、軍工、安控和次世代通訊等五大信賴產業相關領域為核心,申請建置或提升現有實體教學場域,透過育才強化臺灣在全球供應鏈關鍵地位,並持續關注半導體、電動車、無人機、高齡長照、循環經濟和碳中和等當前重要產業的人才需求,「未來十年,半導體仍將是重點產業,而我們希望至少有一位以上的半導體廠長是出自這個計畫,」這是張進福即使退休,也要燃燒熱情投入技職再造相關計畫的原動力。