大學要邁向頂尖,優質及豐富的師資人才是必要條件。有鑑於此,各國大學間早已展開搶人大戰,搶贏的關鍵之一無非是薪資待遇,為順利攬進海外師資及留住臺灣人才,教育部於民國99年推出「彈薪計畫」,讓大學有「子彈」可用,以便打贏這場搶人及留人大戰。我國公私立大學教師約4萬8千多人,其中教授1萬2千多人、副教授1萬5千多人;根據政府對公立大學教師所訂薪資標準(含學術研究加給),教授每月10萬7千多元,副教授9萬6千多元,助理教授8萬7千多元。

大學要邁向頂尖,優質及豐富的師資人才是必要條件。有鑑於此,各國大學間早已展開搶人大戰,搶贏的關鍵之一無非是薪資待遇,為順利攬進海外師資及留住臺灣人才,教育部於民國99年推出「彈薪計畫」,讓大學有「子彈」可用,以便打贏這場搶人及留人大戰。我國公私立大學教師約4萬8千多人,其中教授1萬2千多人、副教授1萬5千多人;根據政府對公立大學教師所訂薪資標準(含學術研究加給),教授每月10萬7千多元,副教授9萬6千多元,助理教授8萬7千多元。

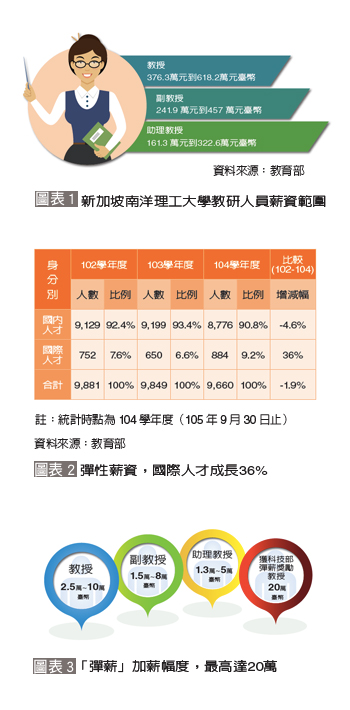

近幾年各國都以重金來搶人才。根據新加坡南洋理工大學去年7月公布的教研人員薪資來看(表1),該校的教授年薪最高可達600多萬臺幣;副教授達400多萬臺幣;助理教授最高也可達到300多萬臺幣。薪資如此之高,對全球師資形成磁吸效應。不過,透過彈薪計畫的實施,臺灣大學教師薪資與國外大學的差距已明顯拉近。教育部自民國99年開放大學推動「彈性薪資」制度(表2)。政府投入高教彈薪經費一年平均18億元,來源包括頂尖大學、教學卓越及大學校務基金等計畫經費約10億多元,科技部也出資8億元,8年已至少144億元。

根據教育部最新統計,目前一年約有9千多人次(表2)、迄今至少兩成公私立大學教師都已「加薪」,每月加薪額度從數千至8、9萬元不等,甚至可超過10萬元(表3)。據估算,彈薪加上研究主持人等衍生收入,優秀教授年收入可高達300萬元。為了留住國內優秀年輕人才,各校除可依照校內彈性薪資規定給予教師非法定待遇加薪之外,教育部並規劃於107 年度開始,要求各校要確保副教授職級以下,獲彈薪的人數占學校一定比例,比例可由學校自訂。透過這樣的方式,教育部希望年輕教師也能合理地獲得彈性薪資的資源。

此外,今年教育部更推出「玉山計畫」,要提供最高500萬元年薪予「玉山學者」,另有「高教深耕」計畫規劃一年20億元,彈薪可再擴及一萬人次,推動「第二波加薪潮」,希望更加改善大專薪資結構,藉以攬進及留住優秀師資,確保臺灣高等教育競爭力得以提升,進一步追上國際頂尖水準。