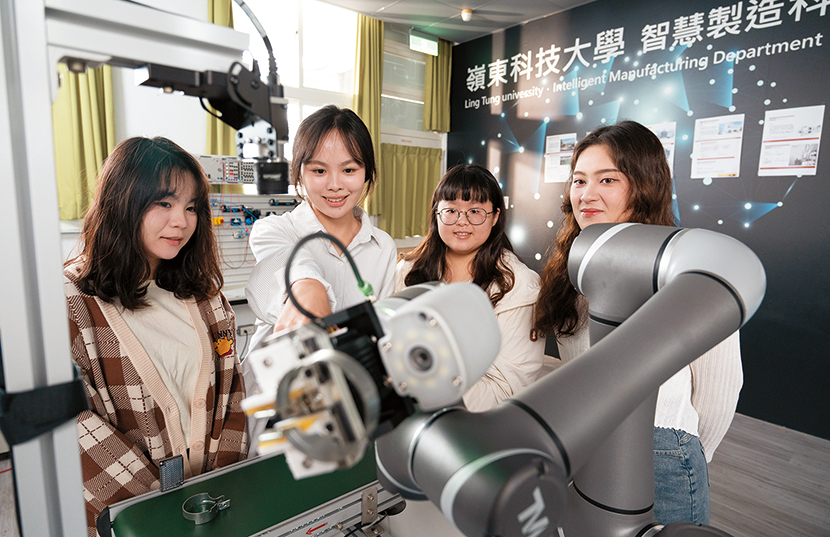

考場內,幾名學生專注操作由臺中上銀科技開發的機械手臂,操作終端效應器,控制機械手臂完成指定動作。他們是嶺東科技大學(以下簡稱嶺東科大)學生,正在參加iPAS經濟部產業人才能力鑑定,為了取得自動化/機器人工程師認證奮戰。

這一幕不僅呈現了嶺東科大與上銀科技的深度產學合作,也顯示嶺東科大在智慧製造人才培育上的角色。近年來,校方積極將智慧製造與AI技術融入課程,使學生在校期間就能熟悉企業實務、累積經驗並取得專業證照,積極落實「學用合一」的產學合作模式。

嶺東科技大學校長陳仁龍解釋,學校的教育使命是培養並賦能產業人才,「學生不僅要了解產業現況,還要能與企業合作。唯有緊密連結產業,才能培育符合社會與國家重點產業的人才。」

與上銀雙向合作,協助解決核心人才缺乏問題

嶺東科大與上銀科技的合作淵源已久。嶺東科大緊鄰臺中精密機械科技創新園區,長期參與園區會員大會與理監事會議,深入掌握業界需求。觀察到智慧製造與AI應用領域的發展與學校課程高度契合,藉由積極執行教育部「產學攜手合作計畫」及臺中市政府「地方產業人才培育方案」,並與精密機械研發中心合作,打造專業人才培育平臺。

這種串聯政府、法人與企業資源的人才培育模式,使嶺東科大相較於他校僅和企業間的單點合作更具系統性,也成為中臺灣智慧製造平臺的核心之一。

因此,嶺東科大成為中部地區第一所和上銀科技合作建立「iPAS機器人工程師證照實作場域」的私立大學。透過結合上銀機械手臂與大銀微系統,學生能熟悉工業現場設備,在校內就累積實務經驗,應考iPAS證照時更能得心應手。

陳仁龍觀察,「這樣的雙向合作,協助上銀科技及智慧機械產業解決最核心的製造人才缺口,也縮短新進人員進入企業的學習曲線。同時,發揮大學教育的能量,把智慧製造、機器人與物聯網等新興產業知識和技術向下推廣到高中職、國中階段。」

其中「0.5+4」的提前實習與彈性學習方案,更是亮點之一。高三下的學生可提前進入業界實習,畢業後除了升學四年制科大,也可選擇白天工作、晚上修課的彈性模式,校方則安排專任教師定期訪視,並與企業合作提供住宿與餐費補助,讓學生能心無旁騖學習,累積更多知識與經驗。

雙方合作不僅止於技術層面,例如,上銀科技還派遣高階主管與技術專家到校舉辦論壇與講座,分享第一手實務經驗,也邀請嶺東科大加入其推動的「智慧製造全國聯盟」,並擔任「中區聯盟盟主」。

在此基礎上,嶺東科大整合智慧製造、資訊科技、資訊管理與AI資源,由智慧科技學院承辦全國性機器人競賽,擴展學生的實作舞臺,並在智慧製造教育與競賽生態系中占有一席之地。

產學合作亦延伸至企業員工培訓,嶺東科大為上銀科技員工提供在職技能訓練與專業證照輔導,助其持續精進,提升實務能力。透過這樣的安排,嶺東科大不僅與產業保持緊密連結,也逐步成為企業可信賴的培訓夥伴。

用整個學院加學校力量,支持中臺灣智慧製造產業

嶺東科大另一項優勢是能快速依照產業需求調整課程。校方將「職涯發展處」升級為「產學合作處」,並於一一三年八月成立智慧製造科技系時,延續與上銀科技等企業的合作成果,深化與中部地區產業聚落的連結。學生自大一入學起,即透過課程、專題、實習、產學合作及比賽等方式,貼近產業需求。

因應AI浪潮,嶺東科大於一一四年初將資訊學院躍升為智慧科技學院,涵蓋智慧製造科技、資訊科技系、資訊管理系,並新設人工智慧應用科技系對外招生。陳仁龍表示,「這展現嶺東以整個學院加學校的力量支援中臺灣智慧製造產業,而與上銀科技等業者的合作更加深化,而這樣的模式在中部並不多見。」

此外,校方也期望拓展智慧應用教育,讓非智慧製造領域學生透過跨院修課、專業訓練與證照輔導,掌握智慧科技與AI機器人應用能力。

培育企業愛不釋手人才,用人單位都滿意

眾多策略環環相扣之下,嶺東科大儼然已是中臺灣智慧製造、AI應用人才重要基地,每年獲得政府補助就業計畫、產學共培人才金額超過兩千萬元,其中勞動部近千萬元,「這對推動就業導向教學是極大鼓舞,」陳仁龍強調。

這些資源使校方持續支持師生和產業合作,成立多個校級及院級產學研發中心,打破學界與產業隔閡。校方統計過去一年,嶺東科大輔導超過兩千名實習生,媒合就業超過九百人,合作企業超過五百家。

根據一〇四人力銀行統計,嶺東科大資訊科技系畢業生選擇就業比例高達九六%,而嶺東科大課程設計著重證照、實作與產線模擬,畢業生具備扎實的實戰經驗,「成為品牌企業愛不釋手的人才,用人單位都覺得非常滿意,」陳仁龍透露。

「無論技職體系如何轉型,核心使命永遠是幫助學生鋪好進入職場的『最後一哩路』。」陳仁龍認為,校方不只要發展創新產業人才培育模式,也要提供多元實作方式,讓學生在校內就能提早接觸、了解產業,降低對職場的陌生感。

讓每個學院都具備強大競爭力,彼此跨域整合

在嶺東科大已服務三十五年的陳仁龍,見證學校從商專、技術學院,一路轉型到現在的科技大學。他強調,面對科技變化日新月異,嶺東科大將以「永續」、「跨界」為核心理念,強化BID三大領域間的互通與整合。

B代表商管:導入AI科技,培養具永續與智慧思維的人才;I代表智慧科技:持續壯大智慧科技學院,將觸角延伸到智慧能源、農業、自行車、醫療等產業;D代表設計:整合設計學院與時尚學院的創意能量,發揮數位跨域整合的創新優勢,創造企業品牌價值,並藉由參與國際競賽、展演輸出文化美學。

透過與產官學界多面向合作、快速依照業界需求調整課程內涵,以及滿足學生畢業就好業的期待,使嶺東科大成為賦能中臺灣智慧製造產業人才重鎮。「我們的目標是讓每一個學院都具備強大競爭力,並能快速彼此進行跨領域整合。」陳仁龍期許,嶺東科大未來必定成為跨域人才搖籃,持續為各前瞻領域產業培養多元人才。